《梅兰芳全集》出版(《城市快报》2016-10-12)

在去世55年后,“梅兰芳”这三个字依旧是中国传统艺术的化身和特定的符号,吸引着中国乃至世界的目光。

由于梅兰芳的著述从未完整地整理结集出版,因此,如果说本书才是梅兰芳第一部真正意义上的“全集”,并无夸饰之意

梅兰芳和他的京剧界同行有太多的不同。他之所以特殊,不仅因为他在京剧表演方面留下了无法估量的精神财富,拥有特殊的艺术影响和社会地位,还因为在同时代的演员中,他奇迹般地、极为罕见地留下了许多文字形态的珍贵遗产。他的前辈演员,从程长庚到谭鑫培一代,几乎没有留下只言片语;与他同时代的周信芳、程砚秋等人,虽然也写有一些文章,但毕竟不是太多。在京剧史上,梅兰芳大约是最值得、最应该、最有可能为之编一部“全集”的京剧表演艺术家。

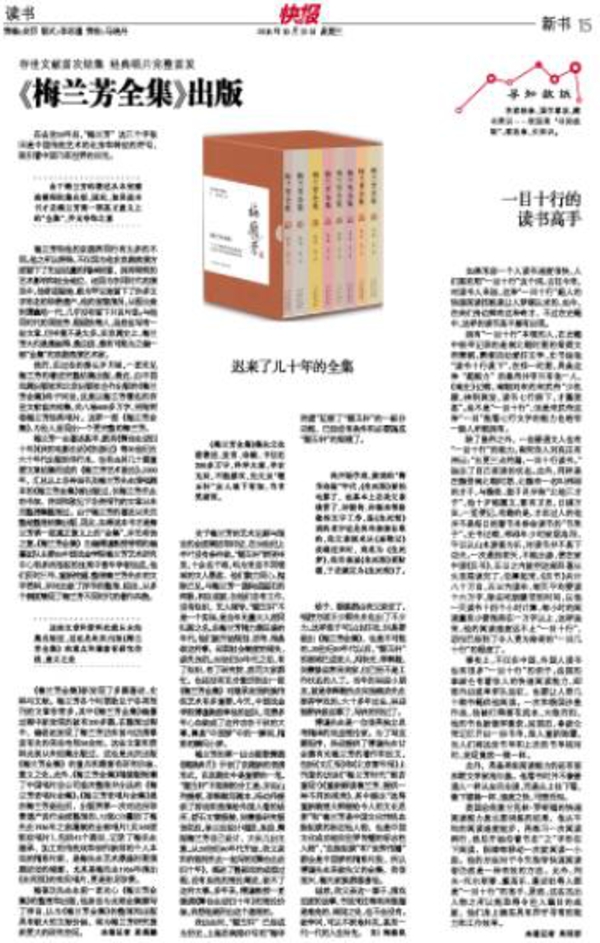

然而,在过往的漫长岁月里,一直未见梅兰芳的著述完整结集出版。最近,由中国戏剧出版社和北京出版社合作出版的《梅兰芳全集》终于问世,这是以梅兰芳署名的存世文献首次结集,共八卷600多万字,另附两卷梅兰芳经典唱片。这样一部《梅兰芳全集》,为世人呈现出一个更完整的梅兰芳。

梅兰芳一生著述甚丰,既有《舞台生活四十年》《我的电影生活》《东游记》等20世纪五六十年代出版的单行本,也有由其几十篇重要文章结集而成的《梅兰芳艺术散论》。2000年,汇总以上各种图书及梅兰芳先生演唱剧本的《梅兰芳全集》曾出版过,但梅兰芳先生的书信、诗词和散见于各类报刊的文章从未完整搜集整理过。由于梅兰芳的著述从未完整地整理结集出版,因此,如果说本书才是梅兰芳第一部真正意义上的“全集”,并无夸饰之意。《梅兰芳全集》主编傅谨教授带领的编纂团队主要由中国戏曲学院梅兰芳艺术研究中心和多所高校的优秀中青年学者组成,他们历时三年,重新挖掘、整理梅兰芳先生的文字资料,并对此做了详尽的整理、校注,从多个侧面展现了梅兰芳不同时代的著作风貌。

这些文章和资料此前从未结集出版过,这也是此次出版《梅兰芳全集》的重点和最富有研究价值、意义之处

《梅兰芳全集》新发现了多篇著述、史料与文献。梅兰芳各个时期散见于各类报刊的文章非常多,其中《梅兰芳全集》编纂过程中新发现的就有200多篇。在整理过程中,编者还发现了梅兰芳访苏前与访演事宜有关的来往电报50余封。这些文章和资料此前从未结集出版过,这也是此次出版《梅兰芳全集》的重点和最富有研究价值、意义之处。此外,《梅兰芳全集》精装版附赠了中国唱片总公司首次整理并出品的《梅兰芳老唱片全集》。《梅兰芳老唱片全集》是在梅兰芳逝世后,出版界第一次对这份珍贵遗产进行全面整理的,12张CD囊括了梅先生1936年之前灌制的全部唱片(共169面粗纹唱片),包括42个剧目,记录了梅先生继承、加工的传统戏和创作新排的个人本戏的精彩片断,是梅先生艺术鼎盛时期演剧活动的缩影,尤其是梅先生1936年演出《生死恨》的实况唱片,更是弥足珍贵。

梅葆玖先生生前一直关心《梅兰芳全集》的整理和出版,他亲自为此部全集撰写了序言,认为《梅兰芳全集》的整理和出版具有极大的文献价值,将为梅兰芳研究提供更大的研究空间。本报记者 苏莉鹏

迟来了几十年的全集

《梅兰芳全集》集先父生前著述、发言、诗稿、书信近200多万字,洋洋大观,举世无双,不胜感叹,先父及“缀玉轩”友人地下有知,当含笑频首。

关于梅兰芳的艺术见解与理论的全面阐述和印证,在20世纪上半叶没有条件做。“缀玉轩”群贤毕至,十余名干将,均为来自不同领域的文人墨客,他们戮力同心,抛除己见,与梅兰芳一道构成磁石的两极,相互成就,但他们各有工作,没有组织,无人领导。“缀玉轩”不是一个实体,是当年无量大人胡同归居之名。在梅兰芳精力最旺盛的年代,他们就开始规划、思考、准备做这件事,却因社会制度的错失,误失良机。20世纪50年代之后,有了组织,有了研究院,然而大家都忙,也还没有充分意识到出一部《梅兰芳全集》对继承发扬民族传统艺术有多重要。今天,中国戏曲学院傅谨教授率他的团队,花费多年心血做成了这件功在千秋的大事,算是“中国梦”中的一瞬间,精彩的瞬间小梦。

梅兰芳的第一出古装歌舞剧《嫦娥奔月》开创了京剧新的表演形式,在京剧史中是重要的一笔。“缀玉轩”不规则的分工是:齐如山列提纲,李释戡写剧本,冯幼伟提供了排戏和表演给外国人看的场所,舒石文管服装,吴震修研究服饰花纹,徐兰沅设计唱腔,身段、舞蹈梅兰芳自己设计,大伙儿出主意。从20世纪40年代开始,我父亲和许姬传先生一起写的《舞台生活四十年》,描述了整部戏的成型过程,没有系统的理论阐述,做不了这件大事。多年来,傅谨教授一直强调《舞台生活四十年》的理论价值,我想他是明白这个道理的。

我出生时,“缀玉轩”已经成为历史,上海思南路87号的“梅华诗屋”延续了“缀玉轩”的一部分功能,已经没有条件和必要搞成“缀玉轩”的规模了。

我开始学戏、演戏的“梅华诗屋”年代,《生死恨》要拍电影了,也基本上是我父亲统管了,许姬传、许源来帮助做些文字工作,连《生死恨》戏的名字也是我母亲亲自取的,我父亲原来从《易鞋记》改编过来时,戏名为《生死梦》,我母亲说《生死恨》更贴题,于是就定为《生死恨》了。

场子、服装都由我父亲定了,唱腔方面王少卿先生也出了不少力。这样班子可以出好戏,但是要做出《梅兰芳全集》,也是不可能的。20世纪50年代以后,“缀玉轩”的宿将已成老人,冯耿光、李释戡、吴震修虽常来我家,但已经不是工作状态的人了。当年的吴迎小朋友,就是李释戡先生向杨畹农先生推荐学戏的,六十多年过去,吴迎能帮我做些事了,写我的传记了。

傅谨先生是一位很具独立思考精神的戏曲理论家。为了写这篇短序,吴迎提供了傅谨先生廿余篇有关梅兰芳的著作和论文,包括《文汇报》和《北京青年报》上刊登的访谈《“梅兰芳时代”能否重现?》《重新解读梅兰芳,提供一种不同的视角》,其中提出“选择重新梳理大师留给今人的文化思索”和“梅兰芳是中国文化传统血脉延续的标志性人物,也是中国文化成功地向世界传播的标志性人物”,“血脉延续”和“世界传播”都会是中国梦的精彩片段,所以傅谨先生来做先父的全集,我很高兴,梅氏家族都感谢他。

诚然,我父亲这一辈子,演戏后面的故事,书信来往等有所疏漏是难免的,错讹之处,也不会没有。做学问,可以不断地补充,甚至一代一代的人去补充。文| 梅葆玖